1.1 IPsec协议定义与核心特性

互联网协议安全(IPsec)就像给网络通信穿上了一件隐形防护服。它工作在IP层,为数据包提供加密和认证服务。想象一下,你寄出一封普通明信片,任何人都能看见内容。而使用IPsec后,这封信就变成了只有收件人才能解读的密文。

IPsec最吸引人的特性在于它的透明性。应用程序无需任何修改就能享受安全保护,这种设计让部署变得异常简单。我记得第一次在企业网络部署IPsec时,工程师们都很惊讶于它几乎不需要调整现有应用代码。

核心特性中,数据加密确保信息不被窃听,完整性验证防止数据在传输中被篡改,身份认证则确认通信双方的真实身份。这三个特性共同构筑了坚固的安全防线。

1.2 IPsec协议体系结构组成

IPsec的体系结构就像精心设计的安保系统。它主要由三个核心组件构成:认证头(AH)、封装安全载荷(ESP)以及安全关联(SA)。

AH协议负责提供数据完整性和身份验证,确保数据在传输过程中不被篡改。ESP则更进一步,不仅提供完整性验证,还增加了数据加密功能。这两种协议可以根据安全需求单独或组合使用。

安全关联(SA)是IPsec的灵魂。它定义了通信双方如何保护数据、使用哪些加密算法、密钥的生命周期等参数。每个SA都是单向的,这意味着双向通信需要建立两个独立的安全关联。

密钥管理协议(如IKE)负责协商和更新这些安全参数。这个设计确实非常巧妙,它将复杂的密钥交换过程自动化,极大地减轻了管理负担。

1.3 IPsec在网络安全中的重要性

在当今的数字化环境中,IPsec已经成为企业网络安全的基础设施。它不仅仅是一个协议,更像是网络世界的守护者。

IPsec的重要性体现在它的多层次防护能力。从远程办公人员接入企业内网,到分支机构之间的安全互联,再到云服务的安全访问,IPsec都发挥着关键作用。我遇到过许多客户,他们最初认为防火墙就足够了,直到部署IPsec后才真正体会到端到端安全的价值。

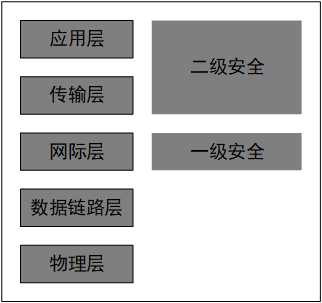

它的网络层保护特性意味着所有上层协议都能受益。无论是HTTP、FTP还是自定义协议,只要运行在IP之上,就能获得IPsec提供的安全保障。这种全面防护的能力,让IPsec在网络安全体系中占据了不可替代的位置。

2.1 认证头(AH)协议详解

认证头协议就像给数据包贴上一个防伪标签。它位于IP头之后,传输层协议之前,为整个IP数据包提供完整性保护和身份验证。AH使用哈希算法生成消息认证码,任何对数据的篡改都会导致验证失败。

AH的工作方式很特别。它计算整个IP数据包的哈希值,包括IP头中的固定字段。这种设计确保数据不仅内容完整,连源地址、目的地址这些关键信息也无法被中途修改。不过AH不提供加密服务,数据仍然是明文的。

我曾在测试环境中故意修改经过AH保护的数据包,接收端立即就检测到了异常。这种机制对于需要确保数据来源可信但不需要保密的场景非常实用。

2.2 封装安全载荷(ESP)协议详解

如果说AH是防伪标签,那么ESP就是保险箱。它同时提供加密、数据完整性验证和身份认证服务。ESP的封装方式有两种:传输模式和隧道模式。

传输模式下,ESP头插入在原始IP头之后,只对传输层数据进行加密。隧道模式则更加彻底,它将整个原始IP包封装在新的IP包内,完全隐藏内部网络拓扑。隧道模式在建立站点到站点VPN时特别有用。

ESP的加密范围与AH有所不同。它只对载荷数据进行加密和完整性保护,原始IP头保持明文。这种设计平衡了安全性和网络设备的处理需求。实际部署中,ESP的使用频率远高于AH,因为它提供了更全面的保护。

2.3 安全关联(SA)与密钥管理

安全关联是IPsec通信的基础契约。它定义了通信双方如何保护数据流,包括使用的加密算法、认证算法、密钥材料及其生命周期。每个SA都是单向的,包含目的地址、安全参数索引(SPI)和安全协议标识符。

SA的建立需要双方就安全参数达成一致。这些参数构成了安全策略数据库(SPD)和安全关联数据库(SAD)。SPD决定哪些流量需要保护,SAD则存储具体的保护方法。

密钥管理是SA的生命线。静态密钥配置虽然简单,但安全性较低。动态密钥交换通过互联网密钥交换(IKE)协议实现,能够定期更新密钥,大幅提升系统安全性。我记得有个客户因为使用弱密钥导致安全事件,改用IKE后问题就解决了。

2.4 互联网密钥交换(IKE)协议

IKE协议就像是IPsec世界的谈判专家。它负责在通信双方之间自动建立安全关联和交换密钥材料。IKE分为两个阶段:第一阶段建立安全的认证通道,第二阶段在这个安全通道上协商IPsec SA。

第一阶段支持主模式和积极模式。主模式提供身份保护,需要六条消息完成交换。积极模式速度更快但安全性稍低,只需要三条消息。选择哪种模式通常取决于安全需求和网络环境。

第二阶段使用快速模式,在已建立的安全通道上协商具体的IPsec参数。这种分层设计很聪明,既保证了初始交换的安全性,又提高了后续协商的效率。

IKE还支持定期重新密钥,防止密钥被破解。这个特性在长期运行的VPN连接中尤为重要,它让安全防护能够持续更新,适应不断变化的威胁环境。

3.1 IPsec协议配置步骤详解

配置IPsec就像搭建一座安全桥梁。整个过程从定义需要保护的流量开始,通常使用访问控制列表来指定源地址、目的地址和协议类型。接着确定使用传输模式还是隧道模式,这个选择直接影响数据包的封装方式。

然后是协商阶段,通信双方需要就加密算法、认证算法和密钥交换方式达成一致。IKE协议在这里发挥关键作用,它自动完成复杂的参数协商过程。配置IKE策略时,需要设定加密算法、哈希算法、认证方法和Diffie-Hellman组。

最后建立IPsec策略,将前面定义的参数组合起来应用到具体接口。这个过程需要确保两端的配置完全匹配,任何细微差别都可能导致连接失败。我记得第一次配置时因为两端生存时间设置不同,调试了整整一个下午才发现问题所在。

3.2 常见网络环境下的部署方案

不同网络环境需要不同的IPsec部署策略。站点到站点VPN是最经典的场景,两个办公网络通过互联网建立安全隧道。这种情况下通常使用隧道模式,完全封装原始IP包,隐藏内部网络结构。

远程访问VPN为移动用户提供安全连接。用户通过IPsec客户端软件接入企业网络,这种部署需要考虑用户认证和地址分配问题。混合云环境中的部署又有所不同,需要在企业数据中心和云服务商之间建立加密通道。

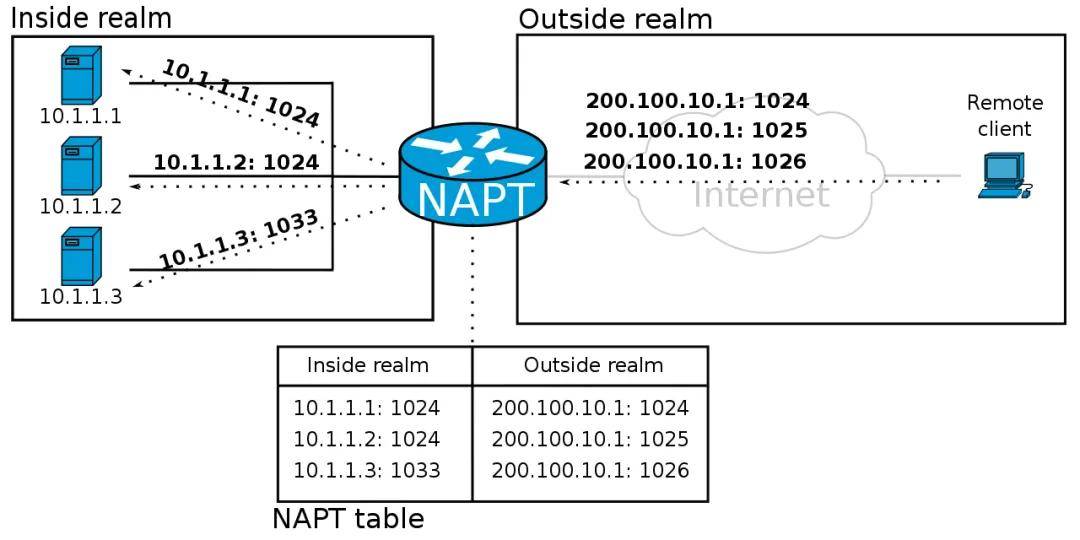

分支机构互联是另一个常见场景。多个办公地点通过IPsec组成一个逻辑上的私有网络。这种部署要特别注意路由配置,确保流量正确通过加密隧道。实际部署中,网络地址转换设备经常带来挑战,需要启用NAT穿越功能。

3.3 配置过程中的关键参数设置

参数设置是IPsec配置的核心环节。加密算法选择直接影响安全强度和性能。AES系列算法目前最为常用,平衡了安全性和计算开销。3DES虽然兼容性好但逐渐被淘汰,DES则完全不应该在现代网络中使用。

认证算法同样重要。SHA系列比MD5更安全,SHA-256已经成为新的标准。密钥长度需要仔细考量,太短不安全,太长又影响性能。完美前向保密是个值得启用的选项,它能确保即使长期密钥泄露也不会影响过去会话的安全。

生存时间设置需要权衡安全性和性能。较短的生存时间更安全但会增加重新协商的开销。我一般建议将IPsec SA生存时间设置为4-8小时,IKE SA可以稍长一些。这些参数需要根据具体网络环境和安全要求来调整。

3.4 故障排查与性能优化

IPsec连接出现问题时的排查需要系统性的方法。从最基本的连通性测试开始,确保两端网络可达。然后检查IKE协商阶段,使用调试命令观察SA建立过程。如果IKE阶段成功但数据传输失败,问题可能出现在IPsec策略匹配上。

常见问题包括参数不匹配、NAT设备干扰、防火墙阻挡和路由问题。性能优化方面,选择硬件加速的加密模块能显著提升吞吐量。合理设置生存时间减少重新协商频率,选择适当的MTU避免分片也是重要技巧。

监控工具能够帮助发现潜在问题。定期检查SA状态、流量统计和错误计数。有次客户报告连接时断时续,通过监控发现是生存时间设置过短导致频繁重新协商。调整后问题立即解决,用户体验明显改善。

4.1 IPsec与SSL VPN的区别与选择

IPsec和SSL VPN像是安全世界的两种不同语言。IPsec工作在网络层,对整个IP数据包进行保护,包括原始IP头信息。这种深度保护让它在站点到站点连接中表现出色。SSL VPN则建立在应用层,通过标准浏览器就能建立安全连接,部署起来简单得多。

选择哪种技术往往取决于具体需求。IPsec更适合固定站点之间的持续连接,比如总部和分支机构的日常通信。SSL VPN在远程访问场景中更灵活,员工用任何能上网的设备都能安全接入企业资源。我记得有个客户需要为外勤团队提供系统访问,最终选择了SSL VPN方案,因为员工用的设备五花八门,从公司笔记本到个人手机都有。

性能考量也很重要。IPsec建立连接时需要更多配置工作,但一旦建立就能提供稳定的高性能通道。SSL VPN连接建立更快,但可能在某些应用上性能稍逊。安全团队通常更信任IPsec的端到端保护能力,而IT支持部门可能偏爱SSL VPN的易用性。

4.2 IPsec在不同应用场景下的优势

企业级网络互联是IPsec的传统优势领域。当需要将多个办公地点连接成一个逻辑网络时,IPsec的透明性让它成为首选。数据在站点间流动就像在同一个局域网内,应用程序完全感知不到中间的加密隧道。

物联网环境中的设备通信也适合采用IPsec。嵌入式设备通常运行定制系统,IPsec的标准化实现让不同厂商设备能安全互通。工业控制系统中的监控数据传输,IPsec能确保关键指令不被篡改。

移动办公场景中IPsec依然有独特价值。虽然SSL VPN更流行,但某些对安全性要求极高的行业仍然偏好IPsec客户端方案。金融行业的交易系统访问,政府部门的敏感数据传输,这些场景下IPsec的强认证和完整保护更让人放心。

4.3 与其他安全协议的兼容性分析

IPsec与现代网络协议的配合相当成熟。IPv6环境下IPsec甚至是内置选项,配置起来比IPv4更简单。与各种路由协议的协作也很顺畅,OSPF、BGP都能在IPsec隧道上正常运行。

无线网络安全方面,IPsec能提供比WPA2更深层的保护。特别是在企业Wi-Fi网络中,IPsec可以建立从终端到服务器的端到端加密,避免无线接入点成为安全短板。有次我们在咖啡店的公共Wi-Fi上测试,IPsec成功阻止了中间人攻击。

云环境中的兼容性值得关注。主流云服务商都支持IPsec VPN网关,但配置细节各有不同。AWS的虚拟私有云、Azure的VPN网关、Google Cloud的Cloud VPN,虽然底层都是IPsec,但管理界面和功能特性差异明显。跨云连接时这些差异可能带来配置挑战。

4.4 未来发展趋势与技术演进

量子计算的发展正在推动加密算法的升级。IPsec协议框架足够灵活,能够集成后量子密码学算法。NIST已经标准化了几种抗量子攻击的算法,未来几年我们会看到这些算法逐步融入IPsec实现。

零信任架构的兴起影响着IPsec的演进方向。传统的IPsec建立的是网络级信任,而零信任要求对每个会话、每个请求都进行验证。新一代IPsec实现开始集成更细粒度的访问控制,不再只是简单的是否允许连接。

自动化配置是另一个明显趋势。手动配置IPsec既复杂又容易出错,基于策略的自动化方案正在普及。SD-WAN技术已经将IPsec配置大大简化,用户只需定义业务策略,底层的安全隧道自动建立优化。

5G和边缘计算带来新的应用场景。设备之间的直接通信需要轻量级IPsec实现,既要保证安全又不能消耗太多计算资源。芯片厂商开始在硬件层面优化IPsec处理,未来我们可能会看到更多专用加速模块。