1.1 EDR定义与核心概念解析

端点检测与响应(EDR)是现代网络安全防护体系中的关键组件。它通过持续监控端点设备(如笔记本电脑、服务器、移动设备)的活动,实时分析潜在威胁并采取应对措施。EDR的核心价值在于其主动防御能力——不再被动等待攻击发生,而是主动寻找环境中潜伏的威胁信号。

EDR系统通常围绕三个核心概念构建:可见性、检测和响应。可见性意味着系统能够收集端点上的各类数据,包括进程创建、网络连接、文件操作等行为。检测则是通过分析这些数据识别异常模式。响应环节确保在发现威胁时能够快速隔离受影响设备或终止恶意进程。

我记得去年协助一家企业部署EDR系统时,他们的安全团队最初对这种持续监控方式存在顾虑。但当系统第一次自动阻断了正在横向移动的勒索软件,他们立即理解了这种深度可见性的价值。这种从被动到主动的转变,正是EDR带来的根本性改变。

1.2 EDR系统架构与组成要素

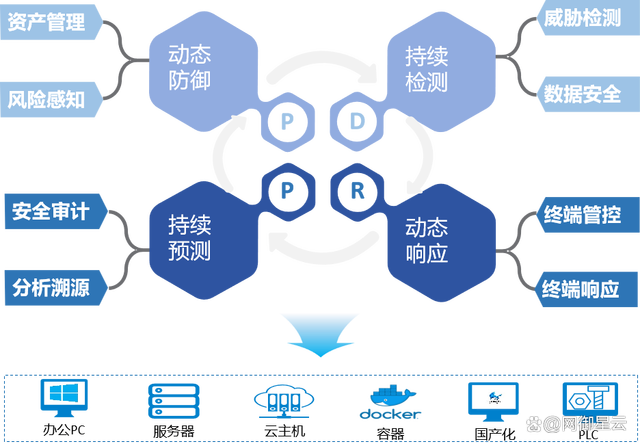

典型的EDR系统采用分层架构设计,主要由三个组件构成:端点传感器、管理控制台和云端分析引擎。端点传感器轻量级地部署在每个受保护的设备上,负责收集系统活动数据。管理控制台为安全团队提供统一的操作界面,而云端分析引擎则承担着大数据处理和威胁分析的重任。

从技术实现角度看,EDR架构需要考虑几个关键要素。数据收集层必须能够捕获丰富的端点活动信息,包括进程树、注册表变更、网络连接等。分析层运用行为分析和机器学习算法识别可疑模式。响应层则提供了一系列处置选项,从简单的进程终止到完整的设备隔离。

这种架构设计允许安全团队在单一平台上管理所有端点安全事务。实际部署中,我们经常建议客户优先确保传感器覆盖关键业务服务器,再逐步扩展到全体员工端点。分阶段实施能显著降低部署复杂度。

1.3 EDR与传统防病毒软件的区别

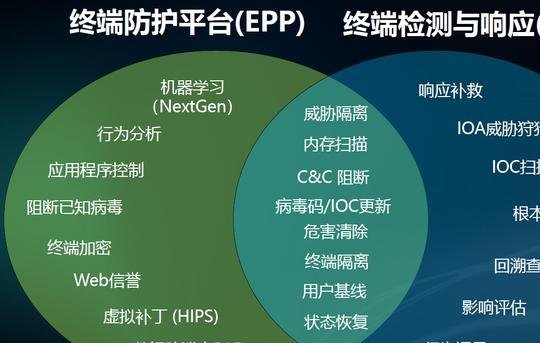

许多人将EDR视为“高级防病毒软件”,这种理解其实忽略了二者的本质区别。传统防病毒主要依赖特征码匹配,针对已知威胁提供保护。EDR则采用行为分析技术,专注于检测未知威胁和高级持续性攻击。

防病毒软件的工作方式类似于检查身份证——只拦截名单上的已知恶意程序。EDR更像是一位警觉的保安,观察每个人的行为模式,即使是不在通缉名单上的人,只要行为异常就会触发警报。这种基于行为的检测方法使EDR能够发现零日漏洞利用、无文件攻击等新型威胁。

传统防病毒在阻断已知恶意软件方面仍然有效,但面对现代攻击手法已显不足。EDR的连续监控和响应能力填补了这一空白。在实际环境中,最佳实践往往是同时部署两者——防病毒作为基础防护,EDR提供高级威胁猎杀能力。这种分层防御策略确实能显著提升整体安全水平。

2.1 端点数据采集与行为监控技术

EDR系统的检测能力完全建立在数据基础之上。现代端点传感器能够捕获超过200种不同类型的系统活动数据,包括进程执行序列、网络连接尝试、文件系统操作、注册表修改和内存活动。这些数据点共同构成了端点行为的完整画像。

数据采集通常采用内核级驱动和用户空间代理相结合的方式。内核驱动确保能够捕获操作系统最深层的活动,而用户空间代理则负责收集应用程序层面的行为数据。这种双重采集机制避免了监控盲区,即使攻击者尝试通过权限提升绕过检测,系统仍能记录其活动轨迹。

采集到的原始数据会经过初步过滤和压缩,然后加密传输到分析平台。考虑到数据量可能非常庞大,优秀的EDR系统会采用智能采样技术——对常规活动进行概要记录,而对可疑行为保留完整细节。这种设计平衡了性能开销与检测精度之间的关系。

2.2 威胁检测算法与异常行为分析

威胁检测是EDR最核心的技术环节。现代系统通常采用多层检测策略,结合规则引擎、机器学习模型和行为基线分析。规则引擎负责快速识别已知攻击模式,机器学习模型检测微妙的行为异常,而基线分析则通过与历史正常行为对比发现偏差。

异常检测算法需要处理一个根本挑战:区分真正的恶意活动与正常的业务操作变化。为此,EDR系统会建立每个端点、用户和用户组的个性化行为档案。当某个进程突然开始访问通常不会接触的系统资源,或者用户账户在非工作时间执行特权操作时,系统就会生成警报。

机器学习模型在这些场景中表现出色。它们能够识别那些对人类分析师来说过于细微的模式——比如某个进程以特定顺序调用系统API,或者网络流量呈现出隐蔽的C2通信特征。这些算法会不断从新的攻击数据中学习,逐步提升检测准确率。

2.3 自动化响应与威胁处置流程

检测到威胁后的响应速度直接决定了安全事件的影响范围。EDR系统提供分级的自动化响应选项,从简单的进程终止到完整的端点隔离。响应策略可以根据威胁置信度、受影响资产价值和业务连续性要求进行定制。

当高置信度恶意活动被确认时,系统可以自动执行预设的遏制措施。这可能包括终止恶意进程、阻断可疑网络连接、隔离受影响设备或回滚恶意文件修改。对于需要人工判断的情况,系统会向安全团队提供详细的上下文信息和建议操作步骤。

自动化响应不仅仅是技术决策,还涉及流程设计。优秀的EDR实施方案会定义清晰的响应手册,明确不同威胁等级对应的处置权限和通知流程。这种结构化方法确保响应既快速又准确,避免因过度自动化导致的业务中断。

2.4 EDR在实战中的威胁检测案例

去年我们参与调查的一起供应链攻击充分展示了EDR的价值。攻击者通过一个合法的软件更新渠道分发恶意代码,传统防病毒软件因为代码签名有效而未能检测。但EDR系统注意到该更新进程开始枚举网络共享和尝试横向移动——这些行为明显超出了正常更新的范围。

系统立即生成了中等严重性警报,并开始记录该进程的所有活动。当攻击者尝试建立出站C2连接时,EDR自动阻断了网络流量并将端点暂时隔离。安全团队通过进程树分析追溯到初始感染点,最终确认了供应链被入侵的事实。整个检测和遏制过程在15分钟内完成,阻止了更大范围的感染。

另一个案例涉及内部威胁检测。某金融机构的EDR系统发现一名授权用户正在大规模下载客户数据——虽然该用户有访问权限,但下载模式与正常工作习惯明显不同。调查后发现该员工正准备带着数据离职加入竞争对手。这种对正常用户异常行为的检测能力,展示了EDR在内部威胁管理方面的独特价值。